湘绣已有2500年历史,是湖南的文化名片之一。

在前不久结束的第二十届深圳文博会上,湖南馆展出的湘绣和文创绣品融合了不少科技元素,引得参观者阵阵感叹。

▲第二十届文博会湖南馆,湖南省湘绣研究所有限公司展示了传统湘绣和湘绣文创产品。(除另有标注外,图片均由郭薇灿拍摄)

湖南省湘绣研究所推出的《枫林爱晚》文房盒,采用温感变色绣线,当温差变化时,绣面上的枫叶会变颜色,让人觉得十分新奇。

▲会变色的文房盒。

上个月开幕的另两个大型展会——在上海举行的中国品牌博览会、在长沙举行的第十三届中部博览会,均展出了湘绣作品。

今年全国两会闭幕后,部分在湘全国人大代表参观了人民大会堂湖南厅。首先映入大家眼帘的巨幅湘绣《天下洞庭》,赢得了很多点赞。

可以说,湖南需要上“台面”的场合,都少不了湘绣的身影。

说到湘绣,“隐匿”于长沙车站北路一角的湖南省湘绣研究所颇具名气。

作为目前国内刺绣行业唯一的中华老字号,这家研究所在持续推出优秀湘绣作品的同时,还主动求新求变,开发出湘绣文化创意衍生品,比如指纹笔记本、音响、充电宝、耳环、项链等,获得良好的市场反响。

湖南省湘绣研究所还与长沙博物馆合作,首次运用AI数字技术,开发了一套以长沙博物馆镇馆文物青铜器为原型的数字湘绣明信片。

▲湖南省湘绣研究所与长沙博物馆合作推出的数字湘绣明信片。(图源:湖南省湘绣研究所)

湘绣研究所现任掌门人成新湘在接受观潮君采访时,步履匆匆。她是中国工艺美术大师,每天有很多工作要做。

岳麓山下,和她一样,正为湘绣而忙碌的还有孙舜尧教授及其团队。

孙舜尧是湖南师范大学工程与设计学院教授、湘绣传承与创新湖南省工程技术研究中心主任。

研究中心成立于2011年,是以湘绣“文创+科创”为引领的湖南省级工程技术研究中心,也是湖南省湘绣文化与科技融合示范基地,国内唯一一家湘绣传承与创新研究中心。

“快来看,这是我们‘非遗+科技’跨界融合的创意作品。”见到观潮君,孙舜尧开心地拿出手中新研发的熊猫刺绣摆件。

刺绣摆件名叫“花花的家”,是将在今年6月8日“文化和自然遗产日”推出的湘绣科创作品。作品融合了文化与科技元素,通过AR技术,可与憨态可掬的湘绣大熊猫进行互动。

▲“花花的家”刺绣摆件。

其设计与制作,利用了中心自主研发的手工刺绣针法采集系统、湘绣智能设计制版软件等数字化技术,并通过鬅毛针法设计档案和制版设计软件,驱动绣花机智能生产而成。

在孙舜尧看来,该技术实现了机器仿真生产手工湘绣作品的飞跃,能更好满足湘绣艺术大众化需求。

对这个产品,孙舜尧很是骄傲,但谈到湘绣的未来,孙舜尧的表情略显严肃,“非遗保护与传承正在形成类似‘互联网+’的全新生态,对湘绣而言,还有很长的路要走”。

▲湘绣曾是出口创汇大户。

回顾历史,早在1935年,《西湖博览会总报告书》“绣品”一节中,湘绣就占了一半篇幅。此时,长沙有绣庄40家,绣品年产量3万件以上,产品1/3出口海外。一直到1987年,湘绣都是湖南轻工行业第一出口创汇大户。

上世纪80年代末至90年代初,随着市场上出现湘绣的机器印刷制品,对手工湘绣造成了很大的冲击。多种原因,导致湘绣行业走向低迷。

据媒体报道,在2009年,在国内市场,湘绣只占30%,而苏绣占60%。

观潮君未查到最新的市场占有率数据,但有业内人士预计,随着苏绣强势崛起,湘绣的市场占有率或许已不到30%。

苏绣为什么能壮大?有媒体分析,一方面,是逐渐构建起较为系统的培养模式,人才储备充分,且梯队分层育人合理;另一方面,其产业集群化发展由来已久,上下游生态体系完备。

在刺绣市场一家独大的情况下,湘绣如何突围?

孙舜尧分析,目前湘绣遇到的瓶颈,主要是湘绣工艺成本难以把控,无法下沉到各层级文旅产品类型中,市场覆盖率受限。

同时,湘绣工艺数据资源规范化采集及应用路径的缺位、操作性强的生产标准体系的缺乏、广泛存在的分散式手工作坊发展模式等现状,使得湘绣发展处于较为被动的状态。

今年全国两会期间,成新湘作为全国人大代表,提出了《推动科技赋能,促进非遗创新发展的建议》。

“大力开发数字非遗、智能非遗,助力优秀传统文化实现新的表达方式。”成新湘建议,例如可开发湘绣非遗数字藏品、敦煌湘绣数字文创等,让游客通过观赏多媒体、体验虚拟漫游、和文物互动,“身临其境”地体验“活”的历史。

▲湘绣文创产品日益生活化。

孙舜尧也有同感。他说,数字技术扩大了非遗的社会能见度,也带动了相关文创产业的发展。一定程度上,非遗的数字化不仅是文化课题,也是经济命题。

“在产业发展上,我们比苏绣晚了整整20年。”孙舜尧表示,苏绣已形成完整的生态产业链。比如,苏州镇湖绣品一条街成为中国刺绣批发市场。而湖南的湘绣市场,从沙坪绣坊街到星沙湘绣城等地,盘子较小、基础较弱、人才较少,大部分湘绣企业只是卖湘绣,没有形成从设计、生产、包装到输出的完整产业链。

“苏绣产业发展得早,上下游产业完善,而湘绣产业恰恰是上下游脱节的状态,我们的边框、配件都是从苏州刺绣一条街进货。”湖南湘绣城总经理助理王进斌对观潮君说,湖南湘绣产业可以向日用品、文创用品上多发力。

湖南湘绣城集团湘绣板块业务2022年贸易额突破1500万美元,其中生活用品占比达到80%。

观潮君了解到,苏州高新区镇湖街道1.7公里长的绣品街,汇聚了400多家绣庄,刺绣年产值近15亿元。

位于长沙市开福区的湘绣小镇——沙坪,其湘绣约占全省湘绣行业总产值的70%,年产值超2亿元。

同为刺绣专业镇,苏州镇湖为何能跑在前头?

早在1998年,当地政府在镇湖规划建设绣品街,打造集文、博、展、研于一体的苏绣交易展示平台,以往分散式的经营模式开始改变,成为镇湖苏绣兴起的标志性事件之一。

▲苏州镇湖绣品街。(图源:新华日报)

2019年5月,湖南省国资委派出湘绣发展调研组,曾专门到苏州镇湖街道等地考察取经。

孙舜尧认为,在产业链上,湘绣目前还无法超越苏绣,只能弯道超车,利用技术和设计的创新,找到新的应用场景,开发新的文旅IP。

例如,湖南红色文旅、湖湘文化底蕴深厚,可以运用新的内容、样式、形态,适配年轻人的审美,改变消费场景,搭建产业化平台,完善湘绣产业。

为此,湘绣传承与创新湖南省工程技术研究中心基于湘绣独特文化基因,建设工艺密码库,配合“软件集”“工具箱”等方面的综合数字化创新。

2021年12月,长沙一家媒体推出了深度报道《湘绣,等待一个春天》,梳理了湘绣发展的几大难点。

比如难在作品远离时代生活。意思是其内容素材与我们的日常生活不搭。但内容太写实,又会失去古典韵味。

还比如,难在急功近利导致产品质量下滑;难在缺乏复合型人才,报道称,“时至今日,有几个学艺术的年轻人愿意忍耐这种寂寞而又收入乏善可陈的工作”?

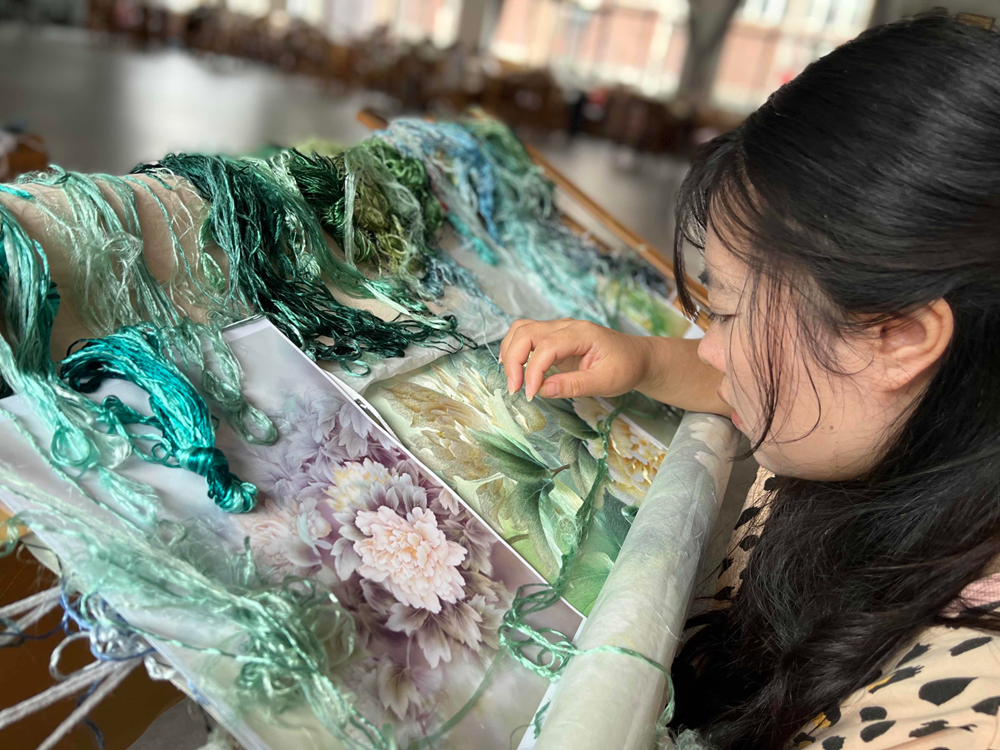

▲湖南省湘绣所的绣娘正在刺绣。

然而,三年时间过去,湘绣迎接春天的拐点正在出现。

文化传承发展座谈会召开之后,优秀传统文化的传承与发展,受到了前所未有的重视。

对湖南而言,正在积极答好“文化+科技”这道融合命题,并将此作为锻造新质生产力的重要抓手。

从湘绣产业来看,发挥后发优势,通过“文化+科技”双重赋能,实现弯道超车,并不是没有可能。

来源:观潮的螃蟹

编辑:施文

时刻新闻

时刻新闻